花粉症の季節!効果のあるお薬や治療法には何があるの?

花粉症は日本人の約4割が悩まされている症状です。特に春先のスギ花粉やヒノキ花粉の飛散時期には、多くの人がくしゃみや鼻水、目のかゆみに苦しめられています。

現代医学の進歩により、様々な花粉症の薬が開発され、症状を軽減することが可能になってきました。この記事では、花粉症がなぜ起こるのか、どのような症状があらわれるのか、そして効果的な治療法と薬を紹介します。花粉症の薬を上手に活用して、つらい季節も快適に過ごせるようになりましょう。

花粉症はなぜ起こるの?

花粉症は、空気中を漂っている微細な花粉が鼻や目の粘膜に付着し、それに免疫システムが過剰に反応してしまうことで起こります。通常、私たちの免疫システムはウイルスや細菌といった有害な病原体から体を守る働きをしますが、本来無害なはずの花粉に対しても過剰に反応してしまうのです。この反応によって体内ではヒスタミンなどの化学物質が放出され、過剰に刺激されてしまいます。

日本ではスギ、ヒノキ、ブタクサ、ヨモギなどの花粉が主な原因物質(アレルゲン)となっています。特にスギ花粉は2月から4月にかけて、ヒノキ花粉は3月から5月に多く飛散するため、これらの時期に花粉症の症状が悪化する人が多いです。また、大気汚染や住環境の変化などの環境要因も花粉症の発症リスクを高める要素となっています。

花粉症でどんな症状があらわれるの?

花粉症の主な症状は、くしゃみ、鼻水、鼻づまりですが、これらに加えて目のかゆみ、涙目、充血などの眼の症状もよく見られます。これらの症状が花粉の飛散時期に一致して現れることが花粉症の特徴です。花粉症の症状は鼻や目だけにとどまらず、体の様々な部位に及ぶことがあります。

のどの症状としては、かゆみや痛み、異常感、乾燥感、からせきなどが現れることがあります。呼吸器系では咳や痰、ゼイゼイするような症状が出ることもあります。さらに、皮膚のかゆみやじんましんのような症状、耳のかゆみ、頭重感、頭痛、全身の倦怠感、不眠、下痢、熱っぽい感じ、からだや顔のほてり、イライラ感など、非常に多岐にわたる症状が現れることもあります。

花粉症の症状の強さは個人差があり、軽度の症状から日常生活に支障をきたすほどの重度のものまでさまざまです。特に花粉の飛散量が多い日や、風の強い日には症状が悪化しやすいので注意が必要です。これらの症状によって日常生活の質(QOL)が大きく低下することも少なくありません。

特に症状が重く感じる人は、花粉症の薬を使用する際は、自分の症状に合わせた適切なものを選ぶことが重要になります。

花粉症の代表的な対策とは?

花粉症の具体的な対策として、お薬を使い症状を和らげる薬物療法、専門医の施術によるアレルゲン免疫療法、マスクや花粉がついたものを室内に持ち込まない環境対策が挙げられます。

薬物療法

花粉症の最も一般的な治療法は薬物療法です。抗ヒスタミン薬が主に使用され、鼻水やくしゃみなどのアレルギー症状を抑える効果があります。近年は眠気の少ない抗ヒスタミン薬が主流となっています。また、鼻づまりに効果的なロイコトリエン受容体拮抗薬や、炎症を抑える点鼻ステロイド薬なども使用されます。薬物療法は症状を一時的に抑える対症療法ですが、早めに開始することで花粉症の症状の軽減が期待できます。

アレルゲン免疫療法

アレルゲン免疫療法は、花粉症を根本的に治療できる可能性のある方法です。アレルゲン免疫療法には、皮下注射で行う方法と舌下で行う方法(舌下免疫療法)があります。特に舌下免疫療法は近年注目されており、スギ花粉から抽出された抗原を毎日舌下に投与することで、体を花粉に慣れさせ、アレルギー反応を弱めていきます。この治療法は3〜5年の継続が推奨されていますが、根本的な治療につながるメリットがあります。

治療は耳鼻咽喉科、アレルギー科で行うことができます。

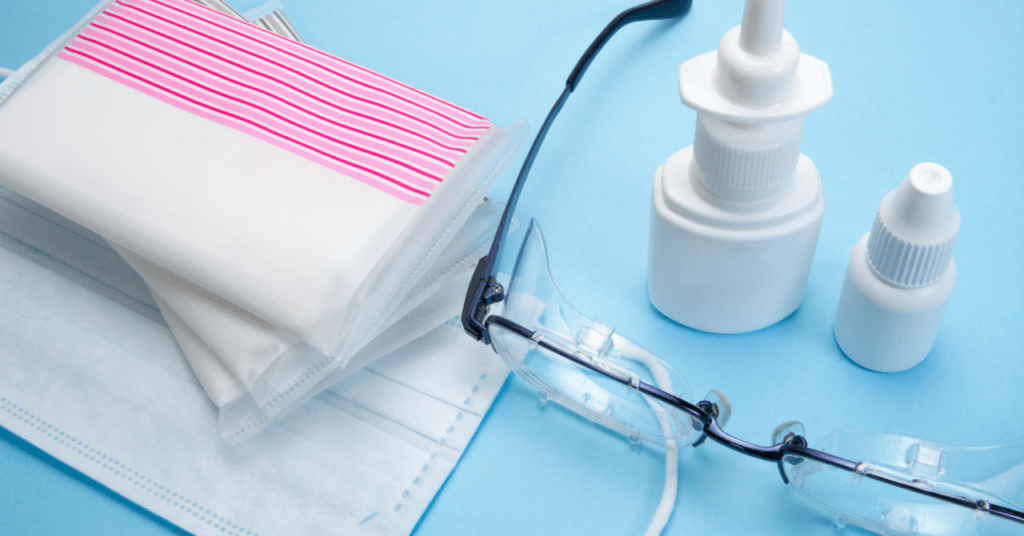

環境対策

花粉症の治療においては、原因となる花粉との接触を減らす環境対策も重要です。外出時にはマスクやメガネを着用する、帰宅時に衣服や髪についた花粉を払い落とす、室内の換気に注意するなどの対策が効果的です。また、空気清浄機の使用や、花粉の飛散情報をこまめにチェックして外出を控えるなどの工夫も重要です。

花粉症の薬による治療と共に、これらの環境対策を組み合わせることで、より効果的に症状を軽減することができます。特に花粉が最も飛散する午前中の外出を避けたり、洗濯物を室内に干したりするなどの工夫も役立ちます。

花粉症のお薬とは?

処方箋でもらえるお薬

花粉症の処方薬には様々な種類があり、症状や重症度に合わせて医師が処方します。第一世代の抗ヒスタミン薬には、眠気の副作用が強いことが特徴です。そのため、現在は眠気の少ない第二世代や第三世代の抗ヒスタミン薬が主流に処方されています。

第二世代の抗ヒスタミン薬の特徴は、これらは眠気の副作用が少なく、日常生活に支障をきたしにくいことです。第三世代の抗ヒスタミン薬の特徴は、眠気や集中力の低下などの副作用が少ないものです。

また、鼻づまりに効果的なロイコトリエン受容体拮抗薬や、鼻の炎症を強力に抑える点鼻ステロイド薬も処方されます。重症の花粉症の場合には、複数の薬を組み合わせた治療が行われることもあります。

最近では舌下免疫療法用の薬剤も処方されるようになり、長期的な治療効果が期待できるようになっています。これらの花粉症の薬は処方箋が必要ですが、医師の診断によって自分の症状に最も適した薬を処方してもらえるという大きなメリットがあります。

市販薬

花粉症の症状を和らげるための市販薬も多数販売されています。市販薬を選ぶ際は、自分の症状や生活スタイルに合ったものを選ぶことが重要です。

市販のお薬を使う場合は、添付文書をよく読み、服用にご注意ください。また、わからないことがある時は、薬剤師に確認をとりましょう。

市販薬は、医者に通院する時間がない方にとっては便利ですが、効果が弱かったり、症状に合ったお薬を選択できないデメリットもあります。症状がひどい方は、医療機関をおすすめします。

漢方薬

花粉症に対する漢方薬も、処方薬や市販薬として利用できます。漢方医学では花粉症による水様性鼻水を「水毒」と捉え、これを改善する生薬である麻黄を含む漢方薬が用いられます。

小青竜湯(しょうせいりゅうとう)は花粉症の基本的な漢方薬で、麻黄、桂枝、芍薬、甘草、五味子、乾姜、細辛、半夏という生薬で構成されています。水様性の鼻水やくしゃみに効果があります。苓甘姜味辛夏仁湯(りょうかんきょうみしんげにんとう)は麻黄を含まない漢方薬で、小青竜湯で動悸や不眠などの副作用が出る場合に適しています。

鼻づまりが強い場合には、葛根湯加川芎辛夷(かっこんとうかせんきゅうしんい)が効果的です。これは葛根湯に川芎と辛夷を加えたもので、鼻閉の改善に役立ちます。

漢方薬の場合でも、飲み合わせ(相互作用)があります。特に、慢性的な症状で別のお薬が処方されている場合は、医療機関の受診をおすすめします。

まとめ

花粉症は空気中の花粉が引き起こすアレルギー反応であり、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみなど多様な症状を引き起こします。治療法としては薬物療法、アレルゲン免疫療法、漢方療法、環境対策などがあり、症状や体質に合わせた対応が重要です。

花粉症の薬には処方薬と市販薬があり、どちらも抗ヒスタミン薬を中心に、ロイコトリエン受容体拮抗薬や点鼻ステロイド薬など様々な種類があります。最近では眠気の少ない第二世代以降の抗ヒスタミン薬が主流となっており、日常生活への影響を最小限に抑えながら症状を改善できるようになってきています。

また、根本的な治療を目指すアレルゲン免疫療法や、体質改善を目指す漢方療法も選択肢の一つです。自分の症状や生活スタイル、体質に合った治療法や薬を選ぶことが、花粉症と上手に付き合っていくためのポイントとなります。症状が重い場合や自己判断が難しい場合は、医師や薬剤師に相談して適切なアドバイスを受けることをおすすめします。